Hybridation

"La notion d’hybridation est mobilisée dans des domaines multiples et diversifiés (art, biologie, énergétique, etc.). Elle relève d’un art combinatoire, art qui combine des éléments initialement suffisamment proches et suffisamment différents compatibles entre eux. Elle assure en quelque sorte une reliance entre des mondes initialement disjoints (exemples mythologiques : centaure). Elle est perçue, considérée, abordée comme un nouveau possible, une transcendance d’un état vécu, pour aller au-delà d’un connu routinisé...

Dans le domaine de l’éducation, la notion d’hybridation émerge dans les écrits au tournant des années 2000... À cette époque, l’intégration croissante des technologies dans les activités d’enseignement et d’apprentissage permet de combiner au sein d’un cours les avantages de la formation traditionnelle en classe et ceux de la formation à distance, auparavant effectuée par correspondance.

Dans la littérature anglo-saxonne, on voit apparaître les « formations hybrides » (hybrid courses, hybrid learning) qui se déroulent en classe et contiennent des ressources en ligne (p. ex. McCray, 2000), ainsi que les « formations mixtes » (blended learning, mixed-mode learning) qui combinent des activités en classe et à distance soutenues par l’usage des technologies numériques (p. ex. Lim, 2002).

Dans la littérature francophone, on utilise plutôt les termes « formation ouverte » ou « formation ouverte et à distance » pour désigner un dispositif de formation flexible, centré sur l’apprenant, fondé sur une diversité de situations pédagogiques, de lieux, de médias, de ressources et de rapports entre les acteurs (Collectif de Chasseneuil, 2001 ; Valdès, 1995).

Depuis, plusieurs définitions en lien avec la formation hybride ont été proposées. Au cœur de celles-ci, on retrouve l’assemblage d’activités d’enseignement-apprentissage « en présence » et « à distance » soutenu par l’utilisation des technologies :

• Pour Charlier et al. (2006), le terme « hybride » appliqué aux dispositifs de formation « réfère à la création d’une nouvelle entité dont les caractéristiques majeures sont l’articulation présence-distance et l’intégration des technologies pour soutenir le processus d’enseignement-apprentissage » (p. 474).

• Dans le cadre du projet Hy-Sup, Peraya et al. (2014) définissent les dispositifs de formation hybrides comme proposant des ressources ou des activités à distance et en présence, en proportion variable, et s’appuyant sur un environnement numérique.

• Ladage (2016) citant Garrison et Kanuka (2004), décrit la formation hybride comme « une formation partagée entre distance et présence, dans laquelle sont combinés et intégrés, sous des formes multiples et complexes, un enseignement en face à face et des technologies de l’enseignement en ligne » (p. 3-4).

Toutefois, plusieurs expert-e-s soulignent l’importance d’une hybridation allant au-delà du ratio présence- distance et de l’intégration des technologies. Un cours hybride est flexible dans le temps : ses activités pédagogiques, en présentiel ou à distance, peuvent se dérouler de façon synchrone (en simultané) ou asynchrone (en différé) (Heilporn, 2021; Paquelin et Chantal, 2019). L’hybridation s’applique aussi aux

approches pédagogiques. Pour Lebrun (2015, p. 1), un dispositif de formation hybride est :

« [U]n ensemble cohérent de ressources, de stratégies, de méthodes et d’acteurs interagissant dans un contexte donné, considéré comme un mélange fertile et en proportions variables de différentes modalités de formation, en présentiel et à distance (Charlier et al., 2006) mais aussi entre des postures d’enseignement transmissif […] et des postures davantage liées à l’accompagnement de l’apprentissage. »

Les niveaux d’hybridation proposés par Graham (2006) visent l’amélioration et, éventuellement, la transformation d’un cours par une approche de plus en plus centrée sur l’apprenant-e et intégrant davantage les technologies. L’adoption d’une approche centrée sur l’apprenant-e fait aussi partie du modèle de dispositif de formation hybride défini par Deschryver et al. (2011) : parmi ses cinq dimensions caractéristiques, on trouve un accompagnement humain visant la « présence à distance » (pour contrer l’isolement) et l’ouverture du dispositif, c’est-à-dire une liberté de choix pour l’apprenant-e dans ses activités d’apprentissage. Selon Lakhal et Meyer (2020), l’hybridation implique de renouveler son modèle pédagogique en exploitant les possibilités de socialisation et d’apprentissage actif offertes par la salle de classe et les technologies.

Enfin, pour certain-e-s spécialistes, l’hybridation est une approche à la fois stratégique et holistique, qui permet de redéfinir des processus et des pratiques et qui encourage les intersections dynamiques entre toutes les dimensions de l’expérience pédagogique : physique-numérique, enseignement-apprentissage, individuelle-collective, mais aussi formelle-informelle, académique-non académique, etc. (Kohls et al. 2018;

Stommel, 2012). Ainsi l’hybridation dépasse la simple articulation présence/distance.

Proposition de définition

L’hybridation peut être définie comme une combinaison cohérente et fertile de plusieurs registres de pratiques d’enseignement et d’apprentissage :

• La combinaison fertile est définie par le gain produit par le métissage de différentes dimensions..., qui organisent des registres de pratiques, que ces gains soient liés aux processus ou aux résultats. Ces gains peuvent être de nature objective (exemple : augmentation du taux et du

niveau réussite) et/ou subjective (exemple : possibilité facilitée de conciliation travail/famille/études, qualité de l’expérience d’apprentissage);

• Les registres de pratiques répertorient un ensemble formules pédagogiques liées à des cadres théoriques, ancrées dans un espace-temps social et mobilisant des objets. Ainsi définie l’hybridation n'implique pas seulement une mise à distance des cours, elle :

• vise à soutenir l’engagement et la persévérance des apprenants et contribuer à leur réussite académique (obtention de crédits) et éducative (développement du plein potentiel de l’apprenant qui n’exclut pas la réussite académique). Dans cette perspective les activités d’enseignement-apprentissage conçues doivent contribuer à soutenir, renforcer la motivation des apprenants, considérés dans leurs diversités d’attentes, de besoins et de contextes;

• ne peut être réduite à une simple alternance spatio-temporelle (niveau 1 de l’hybridation);

• combine différentes dimensions de l’acte d’enseignement et d’apprentissage (temps [synchrone/asynchrone], espace [académique/non-académique], social [individuel/collectif], objets [ressources, matériel pédagogique], formules pédagogiques, etc.)

• mobilise des infrastructures, des ressources et des services numériques pour 1) assurer une continuité des pratiques soutenue par la permanence de la connectivité, 2) maintenir et soutenir le sentiment d’appartenance et la socialisation, 3) faciliter les interactions/communications entre les différents acteurs;

• permet la flexibilité des expériences d’apprentissage et de prendre en compte les besoins et contextes des apprenants.

Flexibilité versus hybridation

Flexibilité et hybridation ne sont pas des synonymes, quand bien même certains syntagmes pourraient générer des confusions (p.ex. : Flexhybrid). La flexibilisation est fondée sur la notion d’ouverture qui offre à l’apprenant une diversité de choix :

La flexibilisation peut être définie comme un processus par lequel la possibilité est explicitement reconnue et donnée à l’apprenant d’opérer des choix sur certaines dimensions de l’organisation pédagogique d’un parcours de formation. Elle permet la personnalisation de son propre cheminement en fonction de ses besoins de développement personnel et professionnel, et des attentes sociétales. Elle participe au renforcement de l’engagement et de la persévérance des étudiants dans leur propre projet de formation sans « déficit d’apprentissage ». (Paquelin et Chantal, 2019).

Cependant ces deux notions sont liées, l’une contribuant à l’autre. En effet, l’hybridation dans son acception courante offre une certaine flexibilité lorsque, par exemple, des activités sont proposées à distance asynchrone. En revanche, le fait d’hybrider peut se traduire par des modalités rigides qui n’offrent pas de degrés de liberté de choix aux apprenant-e-s. Le projet HySup (Peraya et al., 2014)3, dans sa description de l’hybridation selon 5 dimensions, mentionne comme dimension #5 l’ouverture du dispositif de formation « c’est-à-dire le degré de liberté de l’apprenant face aux situations d’apprentissage » (p. 20), où l’apprenant peut structurer en tout ou en partie ses situations d’apprentissage.

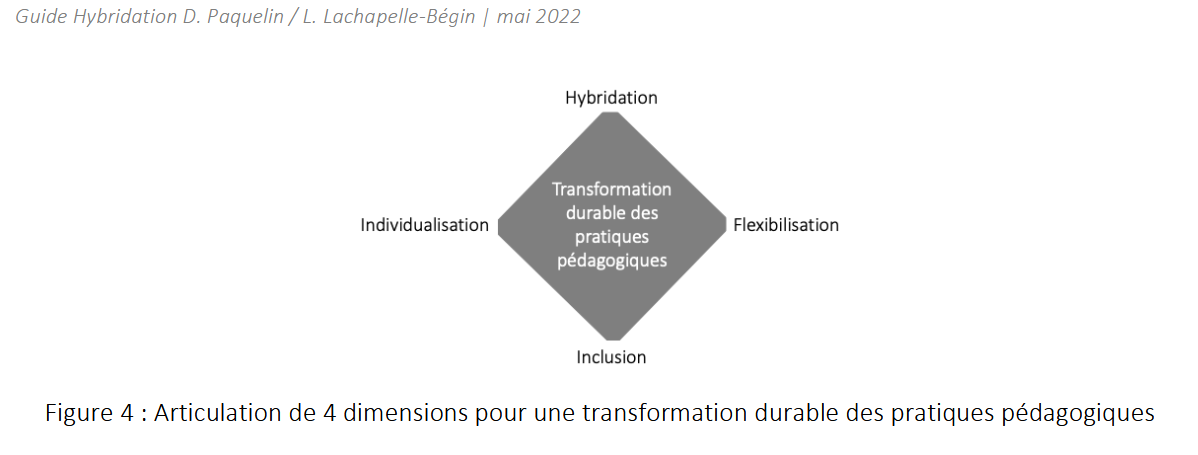

Par ailleurs, l’hybridation doit être considérée minimalement à deux niveaux, d’une part celui du cours ou unité d’enseignement, et d’autre part au niveau du programme ou formation, d’où l’importance d’articuler les dynamiques individuelles et collectives en lien avec le projet institutionnel. Les investissements à consentir pour développer de tels projets suppose une finalité partagée entre les acteurs qui soutient une

transformation durable des pratiques d’enseignement-apprentissage dans une perspective inclusive d'individualisation des dynamiques d’apprentissage.

hal.science/Hybridation_Juillet_2022.pdf

Hybridation, hybridation culturelle

Hybridation (du latin ibrida, «de sang mélangé ») est un terme issu de la biologie, discipline dans laquelle il désigne le croisement entre deux variétés. Le terme est souvent employé, de façon métaphorique, pour désigner l’enlacement de deux phénomènes, dans plusieurs sciences

humaines et sociales (anthropologie, sociologie grâce à Bruno Latour, histoire de l’art …) mais aussi en linguistique ou encore en informatique.

Hybridation est peu à peu entré dans le vocabulaire de la géographie à partir des années 1990, notamment par la thématique de l’hybridation territoriale. Tous les territoires seraient hybrides, du fait de l’interspatialité. ils sont enchevêtrés à d’autres territoires (par un jeu d’échelle) mais surtout marqués par une coprésence sur un même espace, la cospatialité, une thématique à relier à l’habiter. Les pratiques des habitants interagissant sans cesse : c’est l’ensemble du territoire, espace approprié par ses acteurs, qui est un hybride.

Le terme d’hybridation est surtout très utilisé en géographie culturelle. L’ hybridation culturelle est le phénomène qui se produit lorsque des éléments de cultures différentes (idées, langues, valeurs, art…) fusionnent pour fonder un hybride, c’est-à-dire une nouvelle forme transculturelle, un objet nouveau issu d’éléments disparates, de composition originale.

Il s’agit d’un processus ancien mais continu, qui s’accélère et se modifie dans le contexte de mondialisation. La supposée uniformisation culturelle mondiale, souvent décrite par la métaphore du « village global » (Mac Luhan, 1967), serait une hybridation culturelle à l’échelle mondiale qui se superposerait ou se substituerait à des hybridations culturelles plus localisées.

L’emploi de la métaphore de l’hybridation suppose de prendre en compte une réflexion sur ce que sont l’identité (territoriale, nationale…) et l’altérité. En tant que processus historique, l’hybridation culturelle est une notion essentielle pour les études postcoloniales car elle remet en question un discours ethnographique mais aussi politique qui suppose des caractéristiques culturelles propres à chaque groupe ethnique ou national : dans cette optique, qu’est-ce qu’une identité nationale, si ce n’est le résultat d’une hybridation culturelle ancienne et continue ?

Le terme de créolisation présente des analogies avec celui d’hybridation culturelle. Pour certains auteurs, ce terme, qui décrit une hybridation culturelle particulière, est inutile, mal défini, et devrait être réservé aux sociétés marquées par le colonialisme, par un brassage entre population européennes et africaines et par l’asservissement passé des populations noires.

Cette acception de « créolisation » insiste donc sur les cospatialités, sur la co-présence dans un espace particulier et ne peut être généralisée à l’échelle mondiale. Cette critique est réfutée par les tenants du concept de créolisation (Édouard Glissant, Raphaël Confiant…) qui insistent par ailleurs sur les conséquences de cette hybridation : un « métissage qui produit un résultat imprévisible et imprévu » (Glissant, 2001). Les deux termes ne recouvreraient ainsi pas tout à fait la même réalité, l’un insistant sur le processus (hybridation), l’autre sur ses conséquences

imprévues (créolisation). (SB et CB), novembre 2024.

Références citées

Glissant Édouard (2001). « Métissage, Créolisation, Latinité », Académie de la latinité Rio de Janeiro, mars 2001.

MacLuhan Marschall (1967). Message et massage, un inventaire des effets . Bantam Book.1 - 2 1967

Pour aller plus loin

Luc Gwiazdzinski. « De l’hybridation territoriale à la créolisation des mondes » in L’hybridation des mondes. Territoires et organisations à l’épreuve de l’hybridation, Elya Editions, p. 311–334, 2016

Raymond Massé. « Créolisation et quête de reconnaissance », L’Homme, 207–208. 2013, p. 135–157.

Christian Ruby. Article « Hybridation » in Jacques Lévy et Michel Lussault, Dictionnaire de géographie et de l’espace des sociétés (2e édition), 2013.

Martin Vanier. « Mutation des territoires : sur la piste des hybrides », in Luc Gwiazdzinski (dir.), L’hybridation des mondes. Territoires et organisations à l’épreuve de l’hybridation, Elya Editions. 2016.

Pour compléter avec Géoconfluences :

Simon Renoir. Cinéma et production audiovisuelle : la France dans la mondialisation culturelle. Géoconfluences. Octobre 2024.

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/hybridation-hybridation-culturelle