Pair aidance

Définition à travers l’exemple de Julia Boivin : J'ai 1 truc à te dire ! qui explique que c’est « Permettre aux personnes en situation de handicap de (re)découvrir leur pouvoir de dire, de choisir, d'agir...

« et ainsi sentir qu'elles ont un impact sur leur existence ». L’autodétermination, le partage de compétences.

« L’approche par les pairs s’inscrit dans une dynamique d’intervention fondée sur la ressemblance entre l’individu portant le rôle d’intervention et celui portant le rôle de bénéficiaire. » La ressemblance provient notamment d’expériences communes (parcours de rue, addiction, mauvaise santé mentale…).

Un pair affiche son parcours. La dynamique d’intervention est construite entre autre grâce à la proximité entre pair et communauté cible de l’intervention. Mais que définit-on ? Plusieurs noms sont utilisés, chacun porteur de revendications, tant en terme de participation, de représentation sociale, que de nature de dynamique d’intervention associée.

Le terme de « Médiateurs de santé pair », par exemple utilisé au sein du programme Un Chez Soi d’Abord, renvoie à l’univers de la médecine, dans une tentative d’inclusion d’une figure tierce dans une relation médecins/patients jugée trop inégalitaire. L’enjeu est autant celui d’une professionnalisation des médiateurs que celui du développement d’une autre représentation citoyenne du malade.

La notion de « Travailleur pair » renvoie à des approches comparables, mais suggère également que l’objectif à atteindre est la création d’un nouveau métier. La notion de « Pair aidant » est plus ambiguë, avec par exemple de nombreuses critiques en gérontologie sur la notion d’aidant, renvoyant la personne « aidée » à son statut de personne fragilisée et la personne « aidante » en mal de reconnaissance d’une véritable compétence.

Bien que cette proposition ne fasse pas consensus, il est possible de distinguer la pair-aidance (le recours à un pair au sens large, sous la forme de bénévolat, de salariat…) et le travail pair (sous-groupe qui concerne uniquement les pairs ayant un contrat de travail).

L’intervention par les pairs, le travail pair s’inscrit :

˗ Dans une démarche de réduction des risques (au sens large du terme et pas seulement relative au champ de la toxicomanie). Le travail pair peut enrichir les pratiques d’intervention, transformer les représentations des partenaires vis-à-vis des personnes accompagnées, …

˗ Dans une logique de rétablissement. En valorisant le savoir expérientiel qui pourrait à priori être perçu comme disqualifiant ou dévalorisant, le travail pair renverse le stigmate et concoure à ce processus de rétablissement.

Ces optiques sont possibles grâce aux capacités spécifiques du travailleur pair, que le rapport final de l’expérimentation Programme médiateurs de santé/pairs cite pour ces médiateurs de santé/pairs, mais qui à l’image de la réduction des risques semblent être généralisables :

˗ Une réduction de la distance thérapeutique.

˗ Un bilinguisme, en parlant à la fois la langue du patient que la langue du soignant/accompagnant.

˗ Une identification réciproque, qui peut donner de l’espoir au patient pour son rétablissement.

˗ Un savoir expérientiel.

Mise en perspective historique d’exemples actuels

Historique :

Le premier exemple connu d’un patient guéri ayant fait partager son expérience au bénéfice d’autres patients serait français : Jean-Baptiste Pussin, « gouverneur des fous » de l’hôpital Bicêtre. Dans les années 1790, il a influencé Pinel, et la libération des malades mentaux de leurs chaînes à la Salpêtrière lui doit beaucoup.

Les groupes de soutien et d’entre-aide se sont développés avec les associations de malade dans les années 1930, sur le modèle des Alcooliques Anonymes, dans des pays ayant une tradition de self-care (ensemble des soins non dispensés par les professionnels de santé) et de self-health (style de vie adopté pour préserver la santé). Les premières pratiques d’intégration de pairs aidants salariés ont ainsi été réalisées aux Etats-Unis, avec le financement par l’Association Nationale des Directeurs de Programmes d’Etats pour la Santé Mentale d’un programme d’embauche de travailleurs pairs aidants en 1989.

En France, l’épidémie de Sida remet en cause la relation patient-bénéficiaire et des associations d’auto-support se créent dans les années 80. La FNAPSY est créée en 1992, conduisant à une représentation directe des usagers en psychiatrie. La loi du 11 février 2005 permet la création de groupes d’entraide mutuelle.

Cependant, le concept de pair aidant a du mal à émerger. Dans le contexte du VIH/Sida et de la lutte contre la toxicomanie, des associations emploient des patients en tant qu’animateur de prévention, mais sans nécessairement qu’ils fassent part de leur propre expérience.

Dans le domaine de la santé mentale, les premières tentatives de promotion de pair aidants salariés sont récentes, avec l’équipe MARSS à Marseille en 2007 (intégration de travailleurs pairs en 2005), puis les expérimentations du programme Un Chez Soi d’Abord (2011) et du Programme Médiateurs de Santé Pairs (2012), accueillant tous deux des travailleurs pairs et assortis de programmes de recherche rigoureux.

Des initiatives se sont développées dans d’autres pays. Citons par exemple les « experts du vécu » en Belgique. Le « Rapport général sur la pauvreté » de 1995 a dans ce pays conclu à la nécessité d’une politique de plus grande inclusion des plus précaires dans les processus décisionnels les concernant. Le Conseil des ministres a donc décidé en 2004 de recruter des experts du vécu dans différents services publics fédéraux. Deux personnes ont été recrutées en novembre 2004, puis 16 autres en 2005 au sein de neuf services différents.

Quelques exemples actuels :

En 2015, dans le domaine psychiatrique, il y aurait environ 10.000 travailleurs pairs aux Etats-Unis, contre une trentaine en France : 16 programme CCOMS, 4 MARSS, 9 Un Chez Soi d’Abord. Il existe cependant des pairs aidants dans d’autres domaines.

En Belgique, 24 « experts du vécu » sont actifs dans les différents services fédéraux.

En France, de nombreux projets ont vu ou voient le jour, suite à des expérimentations scientifiques, ou des projets d’associations avec ou sans le soutien de l’Etat (ex. de soutien : AAP DIHAL DGCS/DHUP « innovation sociale dans le champ de l’hébergement et de l’accès au logement »).

On peut distinguer :

˗ Les structures d’auto-support : Keep smiling, Réseau français sur l’entente de voix, collectif des SDF de Lille…

˗ Les pairs bénévoles : Revivre l’amitié sans alcool, service ESPLOR du CHS de Chambéry, Tremplin 17, Archaos…

˗ Les travailleurs pairs, en insertion, CDD, CDI : ALSA, ville de Grenoble, service Totem, Armée du Salut, UDAF 52, enfants du Canal, CEIIS, Cabiria, Griselidis, Sésame…

Cette liste n’est pas exhaustive mais semble toutefois représenter la situation actuelle. On remarque que :

˗ Comparativement aux Etats-Unis, la pair aidance est peu développée.

˗ Comparativement à la Belgique, les travailleurs pairs s’intègrent (ville de Grenoble mise à part) en tant que salariés d’une association ou d’une structure médico-sociale.

La comparaison entre projets français permet également de dire que :

˗ Il existe une grande variété de statut (bénévolat, insertion, en CDI…).

˗ Tout pair aidant n’exerce pas sous le même nom (« médiateur de santé pair », « travailleur pair », …, ou bien « travailleur social »).

˗ Certains ont bénéficié d’une formation, d’autres non.

˗ …

Ce qu’en dit la recherche :

Globalement, les résultats de la recherche convergents pour dire que les pairs-aidants ont un impact significatif :

˗ dans l’intervention précoce

˗ dans l’accès aux soins des personnes mal insérées dans un parcours de soins.

˗ dans la réduction des ré-hospitalisations [...]

Quelques questionnements

1) La question de la formation :

Se basant sur son savoir expérientiel, un travailleur pair a-t-il besoin d’une formation pour exercer ? Si oui, la formation doit-elle être initiale ou continue ? Si oui, quel doit être son contenu ? Si non, un accompagnement spécifique est-il tout de même nécessaire ?

Associées aux programmes CCOMS et Un Chez Soi d’Abord , le D.U. « Médiateur de Santé/Pair » de Paris 8 et le D.E.S.I.U. « Pratiques orientées autour du rétablissement » de l’université d’Aix-Marseille sont des exemples de formation pouvant intéresser les pairs.

La question du financement des formations se pose, les travailleurs pairs ne pouvant pas nécessairement engager les frais d’admission.

2) La question de la durée…d’un métier ?

Les expériences existantes accordent des statuts hétérogènes aux pairs aidants, notamment via des contrats de travail variables : CDI à l’ALSA, insertion au collectif des enfants du Canal, bénévolat et auto-support au collectif des SDF de Lille… Salaire, responsabilité au sein de l’équipe…la question du statut se pose sous de nombreuses autres formes.

Dans le cas d’un métier, la question de la durée pendant laquelle il est possible d’exercer en tant que pair est posée par certains acteurs. Le CCPA (plénière du 9 juin 2016) s’est prononcé en faveur du travail pair comme tremplin pour la personne et non comme métier à vie (26 voix pour la première proposition, 8 voix pour la seconde, 17 abstentions) : volonté de transition vers un autre métier à terme (ce qui ne semble pas expliquer pourquoi vouloir imposer à tous les travailleurs pairs la durée de leur travail), diminution du savoir expérientiel avec le temps…plusieurs arguments plus ou moins partagés ont été évoqués.

3) De nombreuses autres questions :

Le rôle du travailleur pair, sa mission, ainsi que les qualités requises, ont été abordées lors de la plénière du CCPA du 9 juin, sans avoir été soumis au vote.

La place des usagers semble aussi pouvoir être posée : les travailleurs pairs représentent-ils les usagers et les empêchent-ils de participer ?

Les raisons des difficultés de recrutement et de stabilisation des pairs sont parfois abordées.

De nombreuses autres questions et réflexions ont encore besoin d’être remontées des expériences de chacun...

4) Quelques témoignages :

Des témoignages de travailleurs pairs sont disponibles en ligne, par exemple :

http://www.fnars.org/champs-d-action/travail-social/journees-du-travail-social-2013/4520-portraits-croises-travailleur-pair

http://www.psycom.org/Actualites/Paroles-de/Video-Temoignage-de-Allison-Symonds-du-Programme-Un-chez-soi-d-abord

https://parolesdecitoyens.org/2014/07/10/le-travailleur-pair-et-son-role-dans-l-accompagnement-sante-et-la-re-duction-des-risques/ "

gouvernement.fr/2016/09/note_pair_aidance

"Les trois piliers de la pair-aidance :

Des auteurs, comme : Bonnami (2019) Burke & al. (2018) ; Céphale & al. (2019) ; Cloutier & Maugiron (2016) ou encore Vignaud (2017) ont identifié 3 Les concepts sur lesquels reposent la pratique de la pair-aidance, à savoir :

le rétablissement,

les savoirs expérientiels

l’espoir."

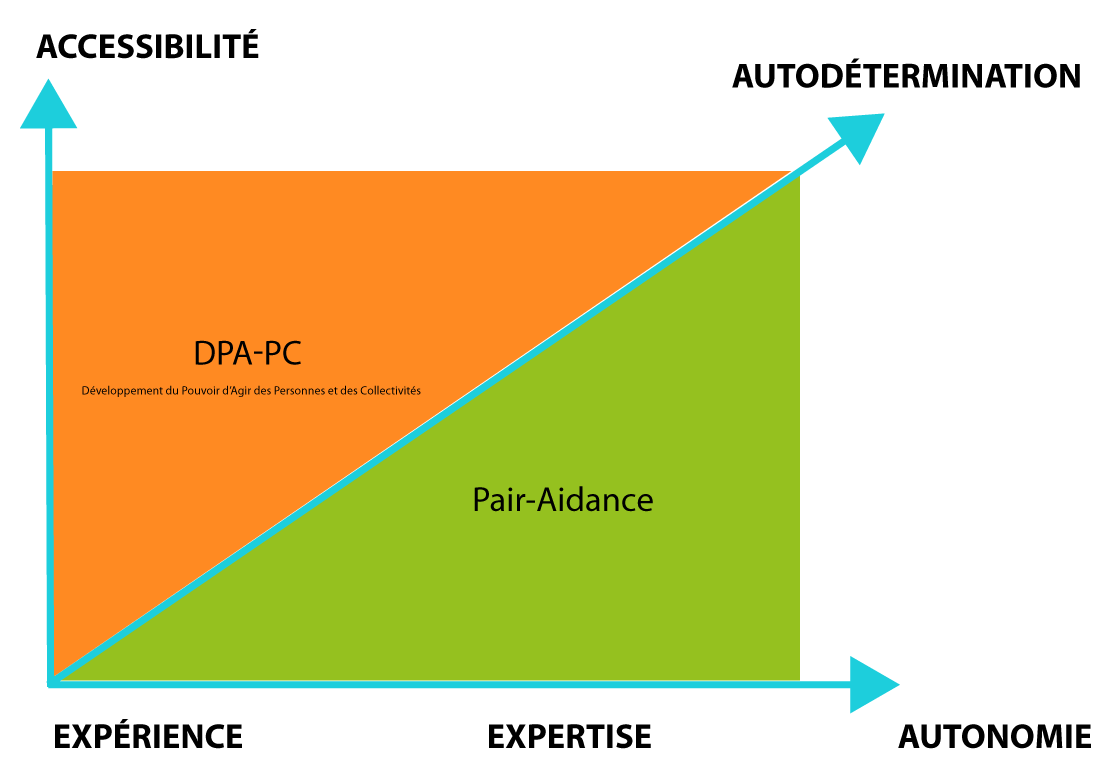

L'engagement dans l’accompagnement de l’autre peut se baser sur le constat vertueux, schématisé comme suit :

En valorisant l’expérience, nous favorisons l’expertise de tou.tes.s, et permettons l’autonomie.

Car plus s’améliore l’accessibilité, avec la pair-aidance et/ou le DPA-PC, plus s’accroit l’autodétermination…