DPA-PC

Le Développement du Pouvoir d’Agir, pour les Personnes et les Collectivités : DPA-PC.

Vient de la notion d’empowerment (Julian Rappoport 1984) terme qui se traduit littéralement par : un processus d’acquisition (em-) d’un pouvoir (power) qui aboutit à un résultat (-ment).

"Empouvoirment" En un mot, une autonomisation (qui ne serait pas une injonction, mais une invitation à la mobilisation, au mouvement, à la prise de pouvoir, au contrôle.)

Il articule donc deux dimensions, celle du pouvoir, qui constitue la racine du mot, et celle du processus d’apprentissage pour y accéder, d’où le DPA.

L’empowerment est, pour une personne, « la croyance en sa capacité d’exercer un contrôle sur sa vie » (Haelewyck & Nader-Grosbois, 2004).

C’est « la possibilité pour les personnes ou les communautés de mieux contrôler leur vie » (Rappaport, 1987).

Choisir ! Changer : « Pour changer le monde, il faut changer les hommes, et pour changer les hommes, il faut leur donner envie » Einstein

"... On vise l'affranchissement (s'affranchir des obstacles) et non plus l'adaptation (aux obstacles)..." Voir plus bas

"L’expression « développement du pouvoir d’agir » (DPA) est initialement la traduction que nous avons proposée pour désigner la réalité que l’on décrit en anglais par le terme « empowerment ». Cette réalité se réfère à la capacité concrète des personnes (individuellement ou collectivement) d’exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches ou la collectivité à laquelle elles s’identifient.

Concrètement, cela se réfère à la possibilité d’influencer ou de réguler les événements de la vie quotidienne qui ont une importance particulière pour nous. Plusieurs chercheurs utilisent aussi des expressions imagées, comme « maîtriser sa vie » ou encore « prendre sa vie en main » pour décrire cette réalité.

On peut aussi appréhender ce phénomène à l’aide de concepts plus théoriques en considérant qu’il s’agit essentiellement de « restaurer le statut d’acteur » ou de « restaurer le rapport à l’action ».

Il est également possible de s’intéresser à cette réalité sous un angle strictement philosophique en l’abordant par exemple à partir de la notion de « sujet capable » telle que Paul Ricoeur l’a approfondie.

Bref, il s’agit à la fois d’une réalité très quotidienne et par certains aspects d’une dimension fondamentale de la condition humaine.

À noter tout de même que le contrôle dont il s’agit ici est bien sûr totalement relatif. Il ne va pas jusqu’à une éventuelle ambition de toute-puissance qui se traduirait par le désir d’exercer une maîtrise totale sur tous les aspects de sa vie."...

"L’autre partie concerne la capacité des aidants à accompagner l’expression et le dépassement de la souffrance engendrée par les conséquences individuelles des problèmes sociaux. Il n’est donc pas plus concevable d’appréhender les difficultés vécues par les personnes sous l’angle exclusif de leurs causes que de se préoccuper uniquement de la gestion de leurs effets. Il faut parvenir à appréhender ces deux éléments de manière simultanée. Pour cela, nous devons disposer d’une finalité apte à réunir ces deux grands enjeux au sein d’une même cible de changement. Selon nous, l’adoption de la finalité du développement du pouvoir d’agir et des collectivités, permet potentiellement de relever ce défi."...

"Actuellement, les praticiens doivent composer avec deux grandes conceptions de l’aide. La première est la plus dominante car elle est à la base de la majorité des politiques sociales et des modèles théoriques disponibles. C’est ce que nous appelons « l’hypothèse des carences »... L’autre conception de l’aide est implicitement partagée par un grand nombre de praticiens du social. C’est ce que nous appelons « l’hypothèse du grand soir »... [qui subordonne I’amelioration des difficultés rencontrées par les personnes aidees à I’avènement d’un systeme plus equitable d’organisation des forces macro-economiques.]

"L’adoption d’une approche centrée sur le DPA conduit inéluctablement à replacer le praticien dans une posture de créateur, d’inventeur de solutions ponctuelles pour des situations uniques... l’intervenant se retrouve devant la nécessité concrète de contribuer quotidiennement à « élargir le monde des possibles ». Il est invité à devenir un « empêcheur de fonctionner en rond ». Pour cela il dispose d’un cadre d’analyse constitué de quatre axes de pratiques (adoption de l’unité d’analyse « acteurs en contexte », implications des personnes aidées dans la définition des problèmes et des solutions, introduction d’une démarche de conscientisation) et d’outils d’interventions fondés sur une logique interactionniste et stratégique. Il n’est pas subversif par principe mais peut le devenir par nécessité. Face aux prescriptions de ses employeurs ou bailleurs de fond, il négocie. Face aux demandes des personnes qu’il accompagne, il négocie. Face aux contraintes organisationnelles qui limitent sa capacité de résolution de problèmes ou celle des personnes accompagnées, il continue de négocier jusqu’à ce que ces règles s’assouplissent pour que le changement visé devienne possible. Il développe progressivement une habileté à apprivoiser la complexité des contextes dans laquelle il évolue."...

"Rappelons-nous que l’approche centrée sur le DPA est éminemment pragmatique. On y trouve aucune doctrine absolutiste, aucun dogme auquel se conformer sous peine d’excommunication plus ou moins explicite. Cette position s’applique aussi à la question des contenus de formation. Pour celui qui adopte une telle perspective, la question n’est pas « telle approche, telle théorie, telle technique est-elle fondamentalement bonne ? » mais plutôt, quels aspects de ces approches, théories ou techniques peuvent être utiles pour soutenir le DPA des personnes que j’accompagne ?"...

"L’autonomie désigne le fait d’agir par soi-même. Mais pour agir par soi-même il faut disposer des ressources nécessaires pour réussir l’action envisagée. Sinon la prescription d’autonomie n’ait rien d’autre qu’une injonction qui confine à l’impuissance. Il s’agit là d’un « devoir d’agir » qui est exactement l’opposé de ceux à quoi vise le DPA. Le fait d’enjoindre un individu à devenir plus autonome, sans s’assurer qu’il dispose des ressources pour y parvenir est une forme sophistiquée d’aliénation. C’est la même chose pour les injonctions de compétence (parentales, notamment), de motivation, d’estime de soi, etc"...

"Le DPA ne consiste pas à développer une capacité à être « plus actif » comme si une supposée apathie constituait l’essentiel du problème. Il ne s’agit pas non plus d’un pouvoir de « s’agiter », comme si le simple fait d’être en action allait résoudre toutes les difficultés. Il s’agit beaucoup plus précisément de retrouver sa dignité d’acteur, d’être restauré dans sa légitimité de « sujet capable »."...

"4 éléments intrinsèques à la notion :

- La question du pouvoir : pour les auteurs, le terme « vise ici cette nécessité de réunir les ressources individuelles et collectives à l'accomplissement de l'action envisagée. » Le pouvoir est considéré comme une « ouverture des possibles ».« Ce type de pouvoir est un pouvoir sur les choses qu'il faut distinguer du pouvoir sur autrui ou du pouvoir sur soi.»

- La place de l'action : pour accéder à ces ressources, il est nécessaire d'agir sur les obstacles d'ordre personnel mais aussi d'ordre structurel. On vise l'affranchissement (s'affranchir des obstacles) et non plus l'adaptation (aux obstacles). Le pouvoir d'agir ne doit pas se transformer en devoir d'agir. De plus, « ce pouvoir d'agir se distingue également du simple passage à l'action. Il ne s'agit pas simplement de devenir plus actif, comme si la passivité ou l'apathie constituait le problème à résoudre. »

Le besoin va être identifié de façon unilatérale par l'accompagnant.

La demande provient de la personne accompagnée et n'est pas forcément de l'ordre du besoin mais de la préférence.

Le besoin identifié est parfois très éloigné de la demande exprimée.

- Le terme développement souligne que le pouvoir d'agir n'est pas seulement un résultat, mais aussi un processus qui consiste à réunir les ressources nécessaires à l'atteinte d'un objectif

- Enfin, l'intervention peut concerner aussi bien des personnes que des groupes ou collectifs de personnes."

agir-ese.org/quest-ce-que-le-pouvoir-dagir-quoi-peut-il-servir

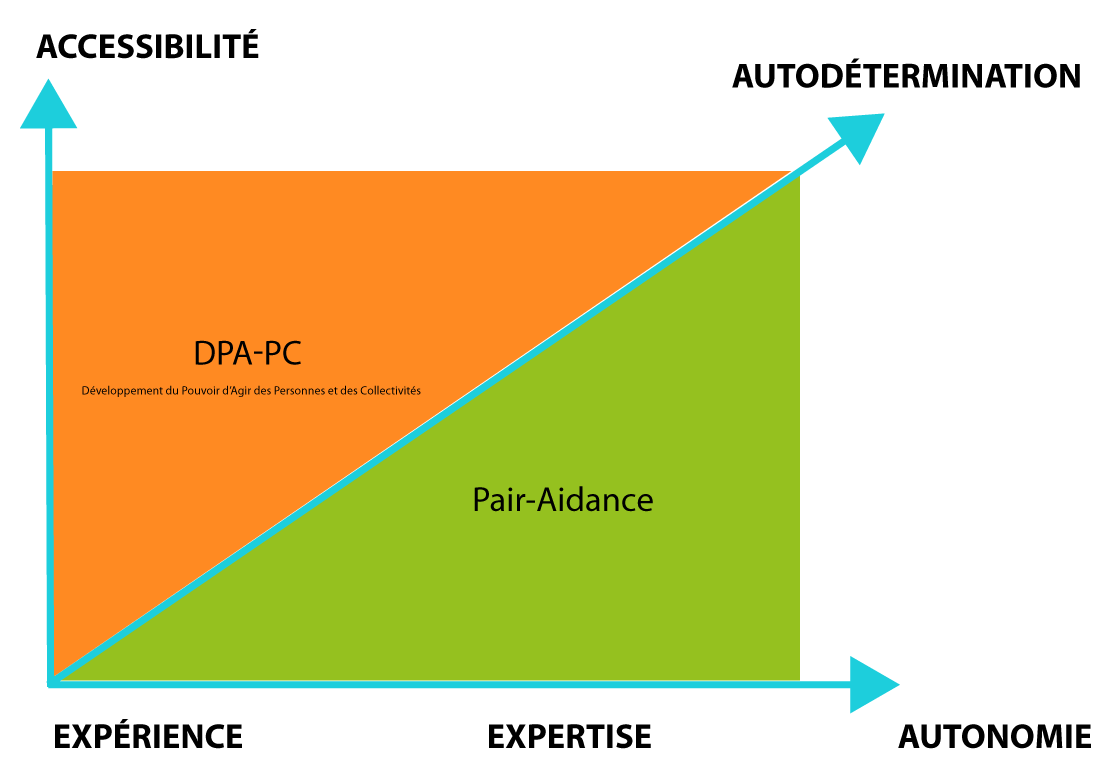

L'engagement dans l’accompagnement de l’autre peut se baser sur le constat vertueux, schématisé comme suit :

En valorisant l’expérience, nous favorisons l’expertise de tou.tes.s, et permettons l’autonomie.

Car plus s’améliore l’accessibilité, avec la pair-aidance et/ou le DPA-PC, plus s’accroit l’autodétermination…

"L'action sociale ne consiste pas seulement à aider les gens, elle consiste à les libèrer pour qu'ils puissent s'aider eux-mêmes"

Jane Addams (1860-1935)