Autodétermination

"L’autodétermination renvoie... au fait que la personne soit actrice de sa vie. C’est exercer le droit propre à chaque individu de gouverner sa vie sans influence externe indue et à la juste mesure de ses capacités. Avoir le pouvoir de décider pour soi-même est un apprentissage qui se développe tout au long de la vie de la personne. L’autodétermination est un levier essentiel de la construction identitaire de chacun d’entre nous et donne sens à la notion de citoyenneté de droit...

La définition de l’autodétermination s’est précisée au cours des dernières décennies. En 1996, elle se définit comme « l’ensemble des habiletés et des attitudes, chez une personne, lui permettant d’agir directement sur sa vie en effectuant librement des choix non influencés par des agents externes indus » (Wehmeyer, 1996, traduit par Lachapelle et Wehmeyer, 2003)...

Dans le modèle fonctionnel de l’autodétermination, l’autodétermination est composée de quatre caractéristiques interdépendantes : l’autonomie, l’empowerment psychologique, l’autorégulation et l’autoréalisation.

‒ L’autonomie correspond à « l’ensemble des habiletés d’une personne : indiquer ses préférences, faire des choix et amorcer une action en conséquence » (Lachapelle & Wehmeyer, 2003, p. 211).

‒ L’empowerment est, pour une personne, « la croyance en sa capacité d’exercer un contrôle sur sa vie » (Haelewyck & Nader-Grosbois, 2004).

‒ L’autorégulation est la capacité de l’individu à analyser son environnement et ses possibilités personnelles avant de prendre ses décisions et d’en évaluer les conséquences.

‒ L’autoréalisation est la capacité d’un individu à connaître ses forces et à agir en conséquence (Lachapelle & Wehmeyer, 2003).

Le développement des capacités d’autodétermination dépend de trois facteurs :

les capacités individuelles qui sont liées au développement et aux apprentissages de la personne,

les occasions offertes par l’environnement et le soutien offert aux personnes (Wehmeyer, 1999).

La déconstruction de certains mythes sur l’autodétermination

L’autodétermination est un concept qui n’est pas toujours correctement appréhendé en raison de

croyances et de préjugés qui faussent son application dans l’accompagnement des personnes

présentant un TDI. (Trouble du Développement intellectuel).Voici quelques exemples de mythes :

1. L’autodétermination est synonyme d’autonomie.

➔ Faux : l’autodétermination n’est pas synonyme d’autonomie. En revanche, l’autonomie est l’une des caractéristiques de l’autodétermination au même titre que l’empowerment psychologique, l’autorégulation et l’autoréalisation. De même, l’indépendance (capacité à agir sans aide extérieure) doit être distinguée de l’autodétermination. Une personne en situation de grande dépendance peut avoir une pleine et entière autodétermination tout au

long de sa vie.

2. L’autodétermination signifie uniquement faire des choix.

➔ Faux : l’autodétermination ne se limite pas à permettre à la personne de faire des choix ou de prendre des décisions. L’autodétermination suppose que la personne a reçu un apprentissage et un accompagnement pour lui permettre de se connaître, d’identifier ses valeurs et ses préférences, et cela, dès l’enfance. L’autodétermination ne se résume pas à une injonction à faire des choix.

3. L’autodétermination ne s’applique qu’aux adultes et aux personnes pouvant verbaliser.

➔ Faux : toute personne, quelle que soit sa singularité, peut bénéficier d’un apprentissage à l’autodétermination dès lors que les outils et les méthodes sont adaptés à sa situation, ses envies et ses capacités. Il n’y a pas d’âge pour acquérir une autodétermination dès lors que l’apprentissage, les outils et méthodes de communication sont adaptés.

4. L’autodétermination n’est envisageable que si la personne est évaluée.

➔ Faux : les différentes évaluations permettent d’avoir des informations sur le fonctionnement de la personne. L’accompagnement à l’autodétermination tient nécessairement compte de ces différents éléments (mode de communication, préférences de la personne, etc.) mais ne préjuge pas de l’envie ou des possibilités pour une personne de s’autodéterminer.

L’évaluation ne représente pas un préalable à l’autodétermination. Toutefois, elle reste nécessaire pour identifier les points d’appui pour développer l’autodétermination tout en limitant les risques. En revanche, l’environnement de la personne doit être évalué pour déterminer s’il lui offre des opportunités de s’autodéterminer.

5. L’autodétermination correspond à un répertoire de comportements types comme vivre dans son propre logement, savoir cuisiner des plats équilibrés, savoir gérer son budget, verbaliser).

➔ Faux : il n’existe pas un catalogue de comportements caractéristiques de l’autodétermination. Les actions découlant d’un comportement autodéterminé doivent être en cohérence avec les valeurs et les préférences de la personne.

6. L’autodétermination signifie une absence d’accompagnement.

➔ Faux : l’autodétermination n’équivaut pas à l’interruption d’un accompagnement. Selon les périodes de sa vie, la personne autodéterminée peut avoir besoin d’un accompagnement qui devra être adapté et réévalué en permanence en fonction de ses envies et de ses besoins.

7. L’autodétermination est innée et ne nécessite aucun accompagnement.

➔ Faux : l’autodétermination n’est pas innée. C’est une compétence qui s’acquiert par un apprentissage qui peut se réaliser à tout moment de la vie même si l’idéal est de démarrer l’accompagnement dès l’enfance en proposant des occasions d’autodétermination.

8. L’autodétermination signifie faire ce que l’on veut quand on le souhaite.

➔ Faux : être autodéterminé permet l’acquisition des connaissances favorisant la compréhension et le respect des codes sociaux et des règles qui vont faciliter la participation sociale et l’inclusion comme tout un chacun.

9. L’autodétermination doit prévenir et empêcher les situations d’échec.

Faux : l’autodétermination s’appuie sur le principe que la personne a la liberté de faire ses propres expériences, même si elle doit être confrontée à un résultat décevant, voire un échec si l’on s’en tient au projet initial. L’analyse des échecs fait partie de l’acquisition des composantes de l’autodétermination parce qu’elle permet de comprendre pourquoi cela n’a pas marché, d’imaginer et d’expérimenter d’autres façons de faire, etc. En cas de sentiment d’échec, il faut accompagner la personne à comprendre que les échecs font partie de l’expérience et la font avancer. Il sera nécessaire d’accompagner la personne pour lui permettre de mesurer le chemin parcouru, de reconnaître ses réussites partielles, de valoriser son expérience de vie liée à son choix et de l’encourager à essayer d’autres choses.

En conclusion, l’autodétermination signifie bien une reconnaissance de la personne comme sujet et experte de sa propre vie. L’autodétermination doit être considérée comme un principe selon lequel nul ne devrait se prononcer sur les (in)capacités d’une personne tant que celle-ci n’a pas essayé, testé, expérimenté ce qu’elle souhaite dans des conditions environnementales adéquates.

L’autodétermination réfère à la gouvernance de sa vie sans influence externe indue (Wehmeyer, 1999), c’est-à-dire à la capacité d’être maître d’œuvre de sa vie.

L’influence fait partie des relations sociales. Elle pose un problème lorsqu’elle est indue et que la personne perd sa liberté de faire des choix et de les exprimer. Les professionnels peuvent exercer cette influence à l’égard des personnes présentant un TDI involontairement en utilisant leur position. En conséquence, les personnes en viennent à prendre une décision qui ne correspond pas à leur choix initial. Lorsque l’influence s’apparente à de la manipulation (volontaire ou involontaire), elle devient alors une menace au développement et à l’expression de l’autodétermination.

L’autodétermination à chaque âge de la vie

À chaque moment de vie, il existe des apprentissages et des interventions spécifiques au développement de l’autodétermination.

‒ La petite enfance :

• proposer des choix ;

• refléter des préférences ;

• encourager la communication ;

• encourager les manifestations d’autonomie (activités de la vie quotidienne, initiative, jeux,

etc.) ;

• favoriser le développement d’un sentiment d’identité (se distinguer des autres, reconnaître

ses spécificités, etc.).

‒ L’enfance et l’adolescence :

• encourager la prise de décision ;

• développer la prise en compte de sa sécurité ;

• accroître la connaissance de soi et la conscience de son impact sur l’entourage ;

• apprendre à se fixer des buts, à identifier les actions pour y parvenir et à les réaliser ;

• accroître l’autonomie dans différentes sphères de la vie.

‒ La transition de l’adolescence à la vie adulte :

• aider à demeurer libre face aux influences ;

• guider et encadrer sans brimer et nier ;

• favoriser le développement de l’autorégulation (la capacité réflexive) ;

• s’assurer de mettre la personne au premier plan de son projet de vie ;

• accroître les connaissances des différentes occasions possibles, et ce, dans différentes

sphères (résidentielle, professionnelle, loisirs).

‒ La vie adulte :

• favoriser l’accès aux différentes ressources de la communauté ;

• aider à assumer les conséquences de ses gestes ;

• favoriser l’apprentissage découlant de différentes expériences ;

• soutenir l’exercice de ses droits fondamentaux ;

• accroître les capacités d’autorégulation."

has-sante.fr/autodetermination L’accompagnement de la personne présentant un trouble du développement intellectuel (volet 1) Autodétermination, participation et citoyenneté - juillet 2022

Julia Boivin : J'ai 1 truc à te dire ! qui explique que c’est « Permettre aux personnes en situation de handicap de (re)découvrir leur pouvoir de dire, de choisir, d'agir « et ainsi sentir qu'elles ont un impact sur leur existence ». L’autodétermination, le partage de compétences.

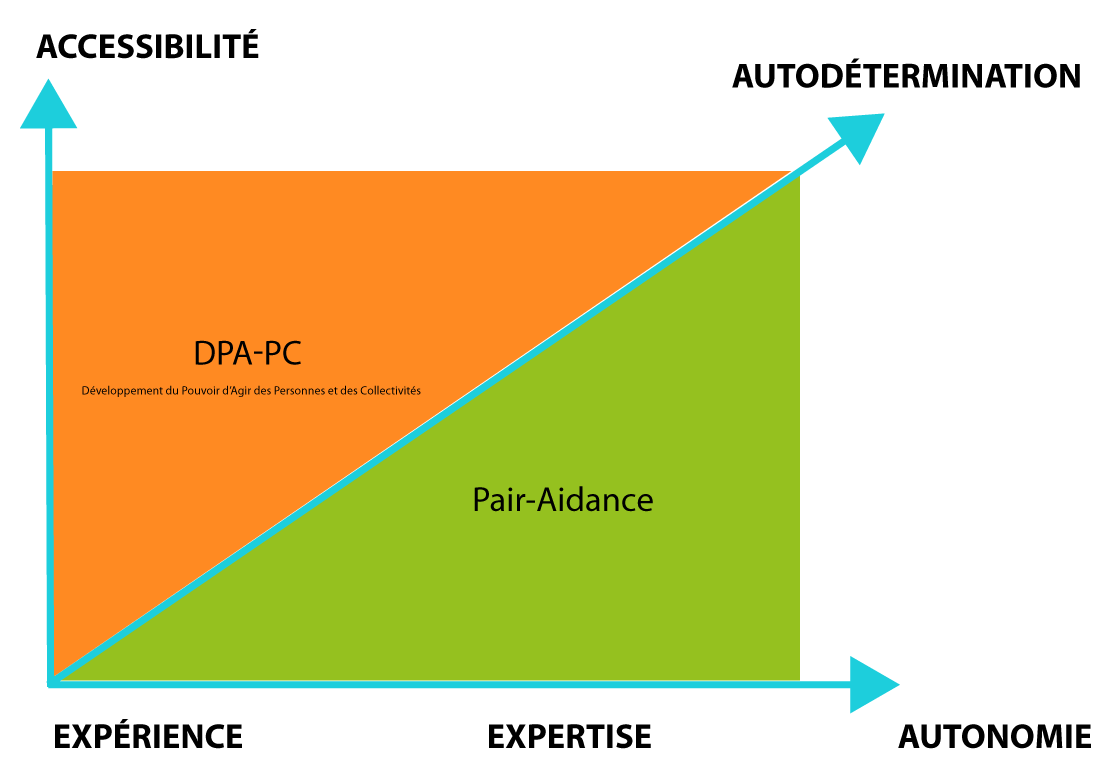

L'engagement dans l’accompagnement de l’autre peut se baser sur le constat vertueux, schématisé comme suit :

En valorisant l’expérience, nous favorisons l’expertise de tou.tes.s, et permettons l’autonomie.

Car plus s’améliore l’accessibilité, avec la pair-aidance et/ou le DPA-PC, plus s’accroit l’autodétermination…

"L'action sociale ne consiste pas seulement à aider les gens, elle consiste à les libèrer pour qu'ils puissent s'aider eux-mêmes"

Jane Addams (1860-1935)