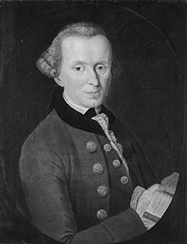

Emmanuel KANT

Emmanuel Kant ( à Königsberg en Prusse (aujourd'hui appelée Kaliningrad en Russie), est un philosophe prussien, fondateur du criticisme et de la doctrine dite « idéalisme transcendantal » Wikipédia Grand penseur de l'Aufklärung (Lumières allemandes), Kant a exercé une influence considérable sur l'idéalisme allemand, la philosophie analytique, la phénoménologie, la philosophie moderne, et la pensée critique en général.

Emmanuel Kant ( à Königsberg en Prusse (aujourd'hui appelée Kaliningrad en Russie), est un philosophe prussien, fondateur du criticisme et de la doctrine dite « idéalisme transcendantal » Wikipédia Grand penseur de l'Aufklärung (Lumières allemandes), Kant a exercé une influence considérable sur l'idéalisme allemand, la philosophie analytique, la phénoménologie, la philosophie moderne, et la pensée critique en général.

Son œuvre, considérable et diverse dans ses intérêts, mais centrée autour des trois Critiques – à savoir la Critique de la raison pure, la Critique de la raison pratique et la Critique de la faculté de juger – fait ainsi l'objet d'appropriations et d'interprétations successives et divergentes.

Œuvres

- L'unique fondement possible d'une démonstration de l'existence de Dieu (1762).

- Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative (1763).

- Rêves d'un visionnaire expliqués par des rêves métaphysiques, (dont le titre est aussi traduit, en français : "Rêves d'un visionnaire"), (1766).

- Dissertation de 1770 (1770).

- Des différentes races humaines (1775).

- Critique de la raison pure (1781 ; 2de éd. 1787).

- Prolégomènes à toute métaphysique future qui voudra se présenter comme science (1783) [lire sur Wikisource].

- Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique (1784).

- Qu'est-ce que les Lumières ? (1784).

- Fondements de la métaphysique des mœurs (1785).

- Premiers principes métaphysiques de la science de la nature (1786).

- Que signifie : s'orienter dans la pensée ? (1786).

- Conjectures sur le commencement de l'histoire humaine (1786).

- Critique de la raison pratique (1788).

- Critique de la faculté de juger (1790).

- Sur le mysticisme et les moyens d'y remédier (1790).

- Sur l'échec de toute tentative philosophique en matière de théodicée (1791).

- Sur le mal radical (1792).

- La Religion dans les limites de la simple raison (1793).

- Sur l'expression courante : il se peut que ce soit juste en théorie, mais en pratique, cela ne vaut rien (1793).

- La Fin de toutes choses (1794).

- Vers la paix perpétuelle (1795).

- Métaphysique des mœurs (1796-1797).

- Sur un prétendu droit de mentir par humanité (1797).

- Conflit des facultés (1798).

- Anthropologie d'un point de vue pragmatique (1798).

- Logique (1800).

- Géographie physique (1802-1803).

- Réflexions sur l'éducation ou Traité de pédagogie (1803).

- Quels progrès effectifs a accomplis la métaphysique depuis l'époque de Leibniz et de Wolff ? (1804).

Sources pour la biographie

La meilleure source de renseignements concernant la biographie de Kant est sa correspondance, deuxième partie du tome XI de l’édition Rosenkranz et Schubert des œuvres de Kant, Kuno Fischer, Geschichte der n. Philosophie, tome III. En français : Correspondance61.

On dispose aussi des ouvrages de ses amis Hasse, Borowski, Wasianski et Jackmanu, dont des extraits ont été traduits en français sous les titres : Kant intime62, Aphorismes sur l'art de vivre63.

On a si peu de renseignements précis sur la vie de Kant, que l'on se contente souvent de dire qu’il la consacra tout entière à l’étude et à l'enseignement : « Je suis par goût un chercheur », écrit-il, « je ressens toute la soif de connaître et l’avide inquiétude de progresser. »

Les renseignements suivants[Lesquels ?] ont été extraits des articles de dictionnaires et d'encyclopédies cités en fin d'article et tout particulièrement : La Grande Encyclopédie, inventaire raisonné des sciences, des lettres, et des arts.

Postérité

L'influence de Kant affecte la majeure partie de la philosophie européenne et américaine.

Sa postérité immédiate : l'idéalisme allemand (Fichte, Schelling, Hegel), qui voit la philosophie de Kant comme une propédeutique en vue d'un système qui reste à accomplir. Mais aussi le romantisme allemand (Schiller, Goethe, Novalis...).

Le néokantisme (École de Marbourg : Cohen, Natorp, Cassirer ; École de Bade : Windelband, Rickert), qui revendique un retour à Kant par-delà les philosophes postkantiens.

Les « maîtres du soupçon » (Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, Nietzsche), qui peuvent aussi se montrer très critiques à l'égard de Kant.

La phénoménologie, l'existentialisme et l'herméneutique (Dilthey, Husserl, Jaspers, Heidegger, Sartre, Levinas, Merleau-Ponty, Ricœur), héritent tous de Kant.

Foucault et sa notion de modernité, Deleuze et son concept d'empirisme transcendantal sont des lecteurs de Kant.

La philosophie analytique discute les thèses de Kant, sa philosophie de la connaissance (Russell, Strawson…), sa philosophie morale (voir le débat entre l'éthique déontologique, qui se réclame parfois de Kant, et l'éthique conséquentialiste, à laquelle appartient John Stuart Mill), mais aussi son esthétique.

Une partie de la philosophie politique contemporaine (Habermas, Rawls, Apel, Arendt, Alain Renaut, Luc Ferry) se situe dans la postérité de Kant.