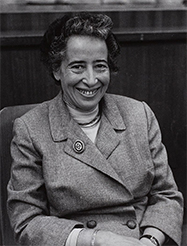

Hannah ARENDT

Hannah Arendt, née Johanna Arendt le 14 octobre 1906 à Hanovre et morte le 4 décembre 1975 dans l'Upper West Side, est une politologue, philosophe et journaliste allemande naturalisée américaine, connue pour ses travaux sur l’activité politique, le totalitarisme, la modernité et la philosophie de l'histoire. Wikipédia

Hannah Arendt, née Johanna Arendt le 14 octobre 1906 à Hanovre et morte le 4 décembre 1975 dans l'Upper West Side, est une politologue, philosophe et journaliste allemande naturalisée américaine, connue pour ses travaux sur l’activité politique, le totalitarisme, la modernité et la philosophie de l'histoire. Wikipédia

Son livre Eichmann à Jérusalem, publié en 1963 à la suite du procès d'Adolf Eichmann en 1961, où elle développe le concept de la banalité du mal, a fait l'objet d'une controverse internationale...

"...le débat international suscité par la parution, en 1963, du livre d'Hannah Arendt sur le procès d'Eichmann et la “banalité du mal” : Selon la philosophe américaine, Eichmann, loin d'être un fou, était une personne tout à fait normale mais incapable de distinguer le bien du mal ; il avait bien une conscience, mais elle “s'était mise à fonctionner à l'envers”. Jusqu'à la fin, son sens du devoir et sa loyauté envers Hitler l'avaient amené à commettre des actes et à obéir à des ordres qu'il aurait jugé impossible et impensable de refuser, fidèle en cela à l'attitude du Kadavergehorsam, l'obéissance de cadavre en vigueur dans l'armée prussienne.

Ainsi, lorsqu'à l'approche de la défaite, à l'automne 1944, Himmler décida de mettre fin à l'extermination des Juifs, Eichmann, fidèle à la politique d'Hitler, refusa de lui obéir et poursuivit les déportations des Juifs de Hongrie, qui se firent à pied. Même si elle soulignait qu'Eichmann, qui avait assisté au massacre des Juifs sur le front de l'Est, savait pertinemment quel sort les attendait, faisant même preuve d'un zèle particulier, en ayant toujours œuvré de son mieux “pour rendre définitive la Solution Définitive”, Hannah Arendt ne parvenait pas à découvrir en lui la moindre profondeur diabolique ou démoniaque.

Au procès de Jérusalem, écrivait-elle dans son livre, “il était évident pour tous que cet homme n'était pas un “monstre”, quoi qu'en dît le procureur ; cependant on ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était un clown.” Pour elle, la déclaration tristement célèbre d'Eichmann, à la veille de la défaite allemande (“Je sauterai dans la tombe en riant, car c'est une grande satisfaction pour moi d'avoir sur la conscience la mort de cinq millions de Juifs”) n'était que “vantardise pure”. Et la leçon qu'Hannah Arendt devait tirer du procès était “l'effrayante, l'indicible, l'impensable banalité du mal.”

Dans son esprit, cela ne signifiait pas que les crimes commis étaient anodins, mais que leurs auteurs étaient des gens ordinaires, que rien en apparence ne permettait de distinguer des autres. Le mal était extrême, il n'était pas radical et ne démontrait pas la nature foncièrement mauvaise de l'homme.

Naturellement, de tels propos soulevèrent de nombreuses réactions défavorables. On lui reprocha non seulement d'avoir réduit la personnalité d'Eichmann, d'en avoir fait un fonctionnaire subalterne, discipliné et “banal”, mais surtout, en insistant sur la collaboration forcée des responsables des communautés juives avec les nazis, d'avoir inversé le rôle des victimes et des bourreaux. Furent critiqués également son manque de compréhension envers les réalités historiques de ces terribles années – Juive allemande, elle avait émigré à temps aux États-Unis – et le ton apparemment détaché, par endroits presque ironique, qu'elle employait à l'égard des victimes.

Dans cette polémique, une des interventions majeures devait être celle de Gershom Scholem. Elle fut importante non seulement par la stature de cet historien, érudit israélien d'origine allemande et spécialiste de la mystique juive, mais aussi par le débat qu'il instaura avec Hannah Arendt. Ce que Scholem reprochait à son livre, c'était son insensibilité et “le ton souvent presque sarcastique et malveillant”. Il regrettait que l'auteur n'ait pas abordé avec la circonspection et l'exigence nécessaires un sujet aussi délicat que la destruction du tiers du peuple juif. Il lui semblait que ce que la Tradition juive appelle “Ahavat Israel” (“l'amour du peuple d'Israël”) et la langue allemande “Herzenstakt” (“le tact du cœur”) lui faisaient défaut.

Enfin, au sujet des conseils juifs (les Judenräte), il ajoutait – rejoignant ainsi la position de Primo Levi – que, n'ayant pas vécu personnellement ces circonstances terribles, il préférait s'abstenir de tout jugement.

Par ailleurs, Scholem se déclarait non convaincu par la thèse de la “banalité du mal”. Selon lui, et dans son affirmation l'influence de la mystique juive était manifeste, “Eichmann est un excellent exemple de la destruction systématique de l'image de Dieu dans l'homme, de cette “déshumanisation” que le mouvement nazi a prêchée par tous les moyens et qu'il a pratiquée aussi loin qu'il l'a pu.”

cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah1-1998-1-page-43.

Œuvres

Ouvrages publiés de son vivant

(Ordre chronologique de publication de l'édition originale)

- Le Concept d'amour chez Augustin, Paris, Rivages, 1999 (Der Liebesbegriff bei Augustin, Springer, Berlin, 1929).

- Hannah Arendt et Günther Anders, Les Élégies de Duino de Rilke, in Rainer Maria Rilke, Élégies de Duino, Paris, Rivages, 2007 (article initialement paru en 1930).

- Les Origines du totalitarisme71 (The Origins of Totalitarianism), 3 volumes (Antisemitism, Imperialism, Totalitarianism), 1951 ; nouvelles éditions en 1958, 1966, 1973. Traduction française en trois ouvrages séparés (puis réunis en un seul volume, Paris, Gallimard, 2002) :

- Sur l’antisémitisme, trad. par Micheline Pouteau, Paris, Calmann-Lévy, 1973 ; trad. révisée par Hélène Frappat, Paris, Gallimard, coll. « Quatro », 2002 ; éd. poche, Paris, Le Seuil, coll. Points/Essais, no 360, 2005. (ISBN 978-2-02-086989-8)

- L’Impérialisme, trad. Martine Leiris, Paris, Fayard, 1982; trad. révisée Hélène Frappat, Paris, Gallimard, coll. « Quatro », 2002; éd. poche, Paris, Le Seuil, 2006, coll. Points-Essais, no 356, (ISBN 978-2-02-079890-7).

- Le Système totalitaire, trad. Jean-Louis Bourget, Robert Davreu, Patrick Lévy, Paris, Le Seuil, 1972 ; trad. révisée Hélène Frappat, Paris, Gallimard, coll. « Quatro », 2002 ; éd. poche, Paris, Le Seuil, 2005, coll. Points/Essais, no 307, (ISBN 978-2-02-079890-7).

- Hannah Arendt (trad. de l'anglais par G. Fradier), Condition de l'homme moderne [« The Human Condition »], Paris, Calmann-Lévy, (réimpr. 1994 Paris, Calmann-Lévy - 1983, préface Paul Ricœur, éd. poche, Paris, Presses-Pocket, 1988, 1992) (1re éd. 1958, Londres et Chicago, University of Chicago Press)

- Rahel Varnhagen. La vie d'une Juive allemande à l'époque du romantisme, trad. Henri Plard, Paris, Tierce, 1986 ; réédition, Paris, Presses-Pocket, 1994 (Rahel Varnhagen : The Life of a Jewess, 1958).

- La Crise de la culture, trad. P. Lévy et al. Paris, Gallimard, 1972, 1989 (Between Past and Future : Six Exercices in Political Thought, New York, 1961, augmenté de deux essais en 1968).

- Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, trad. A. Guérin, Paris, Gallimard, 1966 ; revue par Michelle-Irène Brudny de Launay, Paris, Gallimard, coll. « Folio Histoire », 1991 (Eichmann in Jerusalem : A Report on the Banality of Evil, New York, The Vinking Press, 1963). Compte-rendu du procès du responsable nazi à l'occasion duquel elle inventa l'expression « banalité du mal » et mit en question l'action des Conseils juifs dans la déportation.

- Essai sur la révolution, trad. M. Chrestien, Paris, Gallimard, coll. « Les Essais », 1967 ; éd. poche, trad. Marie Berrane, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2013 (On Revolution, New York, Viking Press, 1963).

- Vies politiques, trad. E. Adda et al. Paris, Gallimard, 1974 ; éd. poche, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1986 (Men in Dark Times, 1968, édition augmentée en 1971).

- Walter Benjamin 1892-1940, trad. Agnès Oppenheimer-Faure et Patrick Lévy, Allia, 2007 (texte publié initialement dans Vies politiques, Gallimard, 1974), Extrait en ligne [archive]

- Du mensonge à la violence, trad. G. Durand, Paris, Calmann-Lévy, 1972 ; éd. poche, Paris, Presses-Pocket, 1989 (Crises of the Republic, 1972).

Ouvrages publiés à titre posthume

- La Tradition cachée. Le juif comme paria, trad. S. Courtine-Denamy, Paris, Christian Bourgois, 1987 ; éd. poche, Paris, 10/18, 1997.

- La Vie de l'esprit : I. La pensée, II. Le vouloir, trad. L. Lotringer, Paris, PUF, 1981 (1992) et 1983 ; éd.poche, Paris, PUF, coll. « Quadrige ». 1999). [The Life of the Mind (1 Thinking ; 2 Willing), New York, Harcourt Barce Jovanovich, 1978-1981].

- Considérations morales, 1970, trad. Marc Ducassou, Paris, Rivages-Poche, 1996.

- « L’Intérêt pour la politique dans la pensée philosophique européenne contemporaine », Les Cahiers de Philosophie, no 4, Lille, 1987.

- Juger, Paris, Le Seuil, 1991 (Lectures on Kant's Political Philosophy).

- Penser l’événement, trad. Cl. Habib et al. Paris, Belin, 1989.

- La nature du totalitarisme, trad. Michelle-Irène Brudny de Launay, Paris, Payot, 1990.

- Responsabilité et jugement, trad. Jean-Luc Fidel, Paris, Payot, 2005

- Qu'est-ce que la politique ?, texte établi et commenté par Ursula Ludz, trad. Sylvie Courtine-Denamy, Paris, Le Seuil, 1995 ; nouvelle traduction et édition augmentée en 2014 : texte établi par Jerome Kohn, édition française, préface et notes de Carole Widmaier, Paris, Le Seuil, 2014.

- La philosophie de l'existence et autres essais, Paris, Payot, 2000.

- Journal de pensée (1950–1973), Paris, Le Seuil, 2005 (transcription de 23 cahiers manuscrits de réflexions non destinés à une publication, écrits entre 1950 et 1973), (ISBN 978-2-02-062061-1).

- Édifier un monde, Interventions 1971-1975, Paris, Le Seuil, 2007, coll. « Traces écrites ».

- Idéologie et terreur, trad. Marc de Launay), Paris, Hermann, 2008, coll. « Le Bel aujourd'hui », introduction et notes par Pierre Bouretz.

- Écrits juifs, Paris, Fayard, 2011.

- Heureux celui qui n'a pas de patrie, poèmes de pensée (édition bilingue), trad. François Mathieu, Paris, Payot & Rivages - (ISBN 978-2-228-91409-3)

- Nous autres réfugiés, Paris, Allia, 2019. - (ISBN 9791030410211) (nouvelle traduction d'un texte déjà traduit dans La Tradition cachée)

- La liberté d'être libre, Paris, Payot&Rivages, 2019. - (ISBN 9782228923569)

- Il n'y a qu'un seul droit de l'homme, précédé de Nous réfugiés, trad. et introduction Emmanuel Alloa, Paris, Payot&Rivages 2021. - (ISBN 978-2-228-92926-4)

Correspondances

- Hannah Arendt – Karl Jaspers, Correspondance, 1926-1969, trad. de l'allemand Éliane Kaufholz-Messmer, Paris, Payot, 1995 ; éd. de poche sous le titre La philosophie n'est pas tout à fait innocente, lettres choisies par Jean-Luc Fidel, Paris, Payot & Rivages, 2006, coll. PBP, no 608 (ne comporte que les lettres depuis 1945).

- Hannah Arendt – Mary McCarthy, Correspondance, 1949-1975, Paris, Stock, 1996 (rééd. 2009).

- Hannah Arendt – Heinrich Blücher, Correspondance, 1936-1968, Paris, Calmann-Lévy, 1999.

- Hannah Arendt – Kurt Blumenfeld, Correspondance, 1933-1963, Paris, Desclée de Brouwer, 1998.

- Hannah Arendt – Martin Heidegger, Lettres et autres documents, Paris, Gallimard, 2001.

- Hannah Arendt – Gershom Scholem, Correspondance, Paris, Le Seuil, 2012.

- Hannah Arendt - Günther Anders, Correspondance 1939-1975, suivie d'écrits croisés, trad. Annika Ellenberger et Christophe David, Paris, Éditions Fario, 2019.